Para a professora Claudia Fabiana

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

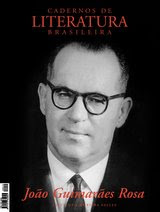

Com prefácio do escritor e professor Edgard Pereira, Abreviaturas do Invisível (2009) é o primeiro livro do poeta Paulo Merçon. No texto “Partilhar um pouco de tudo”, Edgard entrega a senha desta poesia que, feita em Itabira, é “cortada por um rio austero” cujas águas são claramente drummondianas em sua tonalidade. Diz o prefácio de Edgard: “Dentre as múltiplas facetas do talento de Paulo Merçon, a tendência a refletir sobre a linguagem poética, a revitalização da metáfora e a escolha da cidade como tema são também traços singulares que de imediato se destacam.”

Ensaísta que possui na poesia de Carlos Drummond um dos seus objetos de leitura, Edgard parece referir-se ao poeta que nasceu em Itabira-MG em 1902, quando ressalta os talentos de Paulo que mora em Itabira em 2009. Leitores da poesia moderna, sabemos que a reflexão metalingüística, a seleção metafórica e a leitura da cidade perpassam as principais poéticas da modernidade, e ganham na produção drummondiana uma acentuada inscrição.

Em Abreviaturas do Invisível, Itabira vê Drummond. Digo: Paulo Merçon lê Carlos Drummond. No recorte vocabular deste livro ecoa uma polifonia de versos e discursos dos quais é audível, com bastante intensidade, a voz do autor de Corpo (1984). Nessa audição, Paulo relê e abrevia as muitas faces do poeta que sabia ter cada cidade a sua linguagem, e que escreveu em Amar se Aprende Amando (1985): “Tendo a Glória do Outeiro, estou com tudo.” Para essas releituras urbanas e abreviações estéticas, o jovem autor lança mão de uma série de procedimentos estéticos como as paródias, os intertextos e as simulações (nenhuma paráfrase, please!), demonstrando ser um poeta do seu tempo. Melhor: lidando com as linguagens do seu tempo.

Atento às nuances deste tempo, o autor constrói um produtivo diálogo com o seu contexto. Isso é louvável, já que a maioria dos jovens autores recorta um contexto pretérito e sua linguagem já dita. Agrada-me muito os versos que estetizam temas e procedimentos contemporâneos, tais como: “Cada e-mail que envio é um sopro/ uma vertigem que escapa, um vôo”. Paulo demonstra ser um exímio leitor de voos, ventos e tempestades virtuais. Rasura, com acerto, assinaturas do vento urbano. Copia as rubricas do seu tempo de iPod e peixe, Internet e engasgos...

II

Voltemos aos procedimentos modernos. O poema “Confidência ao Itabirano” é uma exímia paródia construída a partir do conhecidíssimo texto “Confidência do Itabirano”, do livro Sentimento do Mundo (1940) – o segundo volume de poemas de Carlos que troca o individualismo de Alguma Poesia (1930) por um olhar universal em prol da coletividade. No novo poema, a troca da preposição “do” pela preposição “ao” cria uma inusitada interlocução, a partir da qual o poeta abrevia a visibilidade moderna e a põe, neste milênio, em movimento, desta forma:

enquanto do vidro

do carro Itabira

é a mesma fotografia

(agora em

movimento)

teus versos que

já me doeram mais.

O simulacro poético é o procedimento utilizado por Paulo em “Leitura da Poesia” – poema dedicado ao próprio Drummond –, e que remete ao seu poema “Procura da Poesia”, do livro A Rosa do Povo (1945), onde a necessidade de desvendar o procedimento da criação é imperativo. Assim como no texto do mestre moderno, o poema de Paulo é criado a partir da ironia e da negação (“Não aguarde...”, “Não a disseque...”), e começa com um verso que sintetiza, de certa forma, os roteiros da sua própria poética: “Não procure fartura na poesia”. É muito bom que um poema comece “gracilianamente” expondo os seus versos-ramos.

Outros ecos drummondianos são audíveis no poema “Antiterror”. Nele, o poeta utiliza-se da função conativa da linguagem, em sintonia com o vate de “Consolo na Praia” que diz: “Vamos, não chores.” Paulo torna-se imperativo: “Vamos/ embarque no trem sem receio...” Sem receio é mesmo a forma como Paulo devora Drummond. O poema “Ópera Carioquinha” é um belo e descarado simulacro de “Retrato de uma cidade” – poema no qual o poeta mineiro faz a sua maior declaração de amor ao Rio de Janeiro, ao dizer:

Aqui

amanhece como em qualquer parte do mundo

mas vibra o sentimento

de que as coisas se amaram durante a noite.

...

Em sua “Ópera...”, Paulo musica o formato das ruas e morros da cidade onde nasceu em 1971. E ainda faz alusão a outros poemas de Drummond, como “Inocentes do Leblon” (Sentimento do Mundo). Aqui, o “óleo suave” do mineiro transforma-se em “óleo macio” para a juventude carioca que dialoga com o sul dos próprios corpos.

Referências ao poeta que dizia não haver ausências são infindas. Paulo ainda duvida: “ – a ausência existe?” Essas referências podem ser lidas no “Verso sem gravidade” ou na “Madrugada Mineira”, onde uma “cidadezinha mineira” de Paulo remete a uma “Cidadezinha Qualquer”, de Alguma Poesia, de Carlos. Ou seja, assim como os poetas e os poemas presentes, “o vento sempre inventa outra assinatura”.

Que outros ventos – virtuais, corpóreos, contemporâneos – inventem, assinem e abreviem os próximos poemas de Paulo é o meu desejo. Tomara que ele penetre surdamente no reino dos corpos e das coisas. Assim como o primeiro Drummond, o primeiro Paulo abreviou o corpo. Será que ele também acredita que o amor começa tarde?

I

Com prefácio do escritor e professor Edgard Pereira, Abreviaturas do Invisível (2009) é o primeiro livro do poeta Paulo Merçon. No texto “Partilhar um pouco de tudo”, Edgard entrega a senha desta poesia que, feita em Itabira, é “cortada por um rio austero” cujas águas são claramente drummondianas em sua tonalidade. Diz o prefácio de Edgard: “Dentre as múltiplas facetas do talento de Paulo Merçon, a tendência a refletir sobre a linguagem poética, a revitalização da metáfora e a escolha da cidade como tema são também traços singulares que de imediato se destacam.”

Ensaísta que possui na poesia de Carlos Drummond um dos seus objetos de leitura, Edgard parece referir-se ao poeta que nasceu em Itabira-MG em 1902, quando ressalta os talentos de Paulo que mora em Itabira em 2009. Leitores da poesia moderna, sabemos que a reflexão metalingüística, a seleção metafórica e a leitura da cidade perpassam as principais poéticas da modernidade, e ganham na produção drummondiana uma acentuada inscrição.

Em Abreviaturas do Invisível, Itabira vê Drummond. Digo: Paulo Merçon lê Carlos Drummond. No recorte vocabular deste livro ecoa uma polifonia de versos e discursos dos quais é audível, com bastante intensidade, a voz do autor de Corpo (1984). Nessa audição, Paulo relê e abrevia as muitas faces do poeta que sabia ter cada cidade a sua linguagem, e que escreveu em Amar se Aprende Amando (1985): “Tendo a Glória do Outeiro, estou com tudo.” Para essas releituras urbanas e abreviações estéticas, o jovem autor lança mão de uma série de procedimentos estéticos como as paródias, os intertextos e as simulações (nenhuma paráfrase, please!), demonstrando ser um poeta do seu tempo. Melhor: lidando com as linguagens do seu tempo.

Atento às nuances deste tempo, o autor constrói um produtivo diálogo com o seu contexto. Isso é louvável, já que a maioria dos jovens autores recorta um contexto pretérito e sua linguagem já dita. Agrada-me muito os versos que estetizam temas e procedimentos contemporâneos, tais como: “Cada e-mail que envio é um sopro/ uma vertigem que escapa, um vôo”. Paulo demonstra ser um exímio leitor de voos, ventos e tempestades virtuais. Rasura, com acerto, assinaturas do vento urbano. Copia as rubricas do seu tempo de iPod e peixe, Internet e engasgos...

II

Voltemos aos procedimentos modernos. O poema “Confidência ao Itabirano” é uma exímia paródia construída a partir do conhecidíssimo texto “Confidência do Itabirano”, do livro Sentimento do Mundo (1940) – o segundo volume de poemas de Carlos que troca o individualismo de Alguma Poesia (1930) por um olhar universal em prol da coletividade. No novo poema, a troca da preposição “do” pela preposição “ao” cria uma inusitada interlocução, a partir da qual o poeta abrevia a visibilidade moderna e a põe, neste milênio, em movimento, desta forma:

enquanto do vidro

do carro Itabira

é a mesma fotografia

(agora em

movimento)

teus versos que

já me doeram mais.

O simulacro poético é o procedimento utilizado por Paulo em “Leitura da Poesia” – poema dedicado ao próprio Drummond –, e que remete ao seu poema “Procura da Poesia”, do livro A Rosa do Povo (1945), onde a necessidade de desvendar o procedimento da criação é imperativo. Assim como no texto do mestre moderno, o poema de Paulo é criado a partir da ironia e da negação (“Não aguarde...”, “Não a disseque...”), e começa com um verso que sintetiza, de certa forma, os roteiros da sua própria poética: “Não procure fartura na poesia”. É muito bom que um poema comece “gracilianamente” expondo os seus versos-ramos.

Outros ecos drummondianos são audíveis no poema “Antiterror”. Nele, o poeta utiliza-se da função conativa da linguagem, em sintonia com o vate de “Consolo na Praia” que diz: “Vamos, não chores.” Paulo torna-se imperativo: “Vamos/ embarque no trem sem receio...” Sem receio é mesmo a forma como Paulo devora Drummond. O poema “Ópera Carioquinha” é um belo e descarado simulacro de “Retrato de uma cidade” – poema no qual o poeta mineiro faz a sua maior declaração de amor ao Rio de Janeiro, ao dizer:

Aqui

amanhece como em qualquer parte do mundo

mas vibra o sentimento

de que as coisas se amaram durante a noite.

...

Em sua “Ópera...”, Paulo musica o formato das ruas e morros da cidade onde nasceu em 1971. E ainda faz alusão a outros poemas de Drummond, como “Inocentes do Leblon” (Sentimento do Mundo). Aqui, o “óleo suave” do mineiro transforma-se em “óleo macio” para a juventude carioca que dialoga com o sul dos próprios corpos.

Referências ao poeta que dizia não haver ausências são infindas. Paulo ainda duvida: “ – a ausência existe?” Essas referências podem ser lidas no “Verso sem gravidade” ou na “Madrugada Mineira”, onde uma “cidadezinha mineira” de Paulo remete a uma “Cidadezinha Qualquer”, de Alguma Poesia, de Carlos. Ou seja, assim como os poetas e os poemas presentes, “o vento sempre inventa outra assinatura”.

Que outros ventos – virtuais, corpóreos, contemporâneos – inventem, assinem e abreviem os próximos poemas de Paulo é o meu desejo. Tomara que ele penetre surdamente no reino dos corpos e das coisas. Assim como o primeiro Drummond, o primeiro Paulo abreviou o corpo. Será que ele também acredita que o amor começa tarde?

_HBH.jpg)