Onde o Diabo joga damas com o destino, estás sempre aí,

(Carlos Drummond de Andrade, sob fotos de Getúlio,

feito senha

Este texto tem por base as anotações feitas durante duas visitas (08 e 12/09/99) à exposição “Eu, Getúlio” - Museu da República, Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Da primeira e despretensiosa “viagem” resultaram 19 notas - transformadas em texto para O Jornal de Hoje, Natal-RN. Em 44 anotações transformou-se a segunda “viagem”, devidamente premeditada. Entre as duas visitas, registrem-se as consultas aos diários de Getúlio Vargas, na biblioteca do CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio.

Meu texto - colado ao da mostra “Eu, Getúlio” - possui motivação dupla: a performance ambígua e sedutora do personagem principal - ele, Getúlio - e a assinatura pós-moderna da criação e curadoria da mostra, nas pessoas de Cafi, Marcello Dantas e Rico Lins, com destaque para o texto de Lúcia Lippi Oliveira, dentre outros. Esse elenco lê a estética getulista de vários ângulos, através de procedimentos diversificados, e aciona o leitor para que este intervenha na re-leitura do signo exposto. Olhar, ouvir, folhear, gravar e até encarar (uma máscara), são alguns dos verbos conjugados por quem lê a mostra, na sua proposta de atentar para um perene deslocamento do olhar.

“Eu, Getúlio” passa "o ponto e as luvas" ao espectador. A exposição estampa na parede - literalmente - as digitais do sujeito cuja identidade parece ser uma das senhas imprescindíveis para interpretarmos o país. É como se no final do século nos sentíssemos frente a uma radiografia da nossa história, na eterna busca de construir uma identidade nacional. Getúlio transformou-se em texto. Sua leitura é fundamental para a inscrição do Brasil nesse contexto globalizante. Independente de suas posições políticas e ideológicas, é importante ter a senha do caudilho de São Borja (RS) e seus 19 anos de poder durante dois períodos da história republicana brasileira, de 1930-1945 e 1951-1954.

Sobre o caudilho, lê-se no 3º piso do Museu da República: “Mudou conforme o vento: reacionário, revolucionário, ditador, fascista, liberal, nacionalista, trabalhista...” Essa mutação de Getúlio - apontando para vários vetores - incomoda. Sua ambigüidade parece ser a nossa cara. Getúlio reflete o país - esse acampamento provisório de raças que nos re-colonizam a cada regime governamental. Ele reflete/refrata os muitos Brasis e suas mutações.

No espelho no qual transformou-se a vida de Getúlio - e principalmente a sua morte - vê-se manchas do sangue herdado das 3 raças que pulsam dentro de nós. E não adianta adentramos o milênio sem encarar o espelho manchado e entender essa pulsação. Caso contrário, corremos o risco de não responder àquelas duas perguntinhas que os poetas Renato Russo e Cazuza elaboraram - em meados dos anos 80 -, bem no finalzinho desse século: Que país é esse ?(Renato) e por que é que a gente é assim? (Cazuza).

uma encenação pós-moderna

Muito do que aprendemos durante anos, nas aulas de história, sobre uma das fases mais importantes de nossa república, está exposto em “Eu, Getúlio” e pode ser observado em algumas horas. Neste pouco tempo o visitante sai da exposição do Palácio do Catete - Museu da República, no Rio de Janeiro, com informações fragmentadas do período da história republicana que vai de 1930 a 1954 - datas que correspondem à primeira chegada de Getúlio à presidência e ao seu suicídio em 24 de Agosto.

Aberta em 24/08/99 - 45 anos, portanto, após a morte do ex-presidente - a exposição “Eu, Getúlio” exibe o acervo de 1580 peças doadas pelas netas Celina e Edite Vargas ao Museu da República. Some-se a isso o próprio acervo do museu, que exibe da sala ministerial até o quarto no qual o líder do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) “escolheu” a hora e o gesto finais.

Encenação pós-moderna, a mostra prima - em seus 4 ambientes - pelo movimento, a sonoridade, a visão de formas e instalações, tendo como suporte os aparatos da virtualidade, da computação e do digital. Assim, nossos sentidos são acionados simultaneamente, proporcionando ao leitor uma gama de percepções e impressões que o introduzem rapidinho nos recompostos cenários republicanos, no clima da época. A mostra é um documento histórico e cultural, mas pode ser “lida” enquanto objeto artístico - espaço virtual de imagens em movimento (Ilza Matias).

Em “Eu, Getúlio” nada parece estático, morto. Tudo vibra. O leitor é atingindo por forte carga de informação histórica e minucioso senso estético. Cada lugar parece estar na sua coisa, como diria Gil numa de suas antigas canções. Algumas coisas, aliás, estão de fora. Pelo título da exposição, fica claro não haver alusões diretas à ditadura implantada com Filinto Muller ou a outros fatos obscuros do Estado Novo.

Sob iluminação discreta e certeira - vários tons, várias luzes e múltiplas cores -, lá estão as imagens de jornais e revistas da época. Estão também as vozes de uma mídia eletrônica que engatinha, trechos de filmes, fotografias republicanas, músicas do acervo da Rádio Nacional e do MIS, livros do homenageado, mobília do palácio republicano, documentos pessoais e públicos, fragmentos de diários, discursos ao vivo...

Os painéis em movimento, a iluminação projetada e os móveis de madeira parecem dispostos num cenário teatral. Nesta cena a realidade é estetizada, transformando-se numa narrativa que mistura as vidas pública e privada, o país real e o oficial, o homenageado e o leitor (afinal, há sempre um antepassado nosso “atingido” por aquelas imagens ainda em movimento; ou o próprio “leitor” sente-se “atingido”, caso ele possua, por exemplo, um carteira de trabalho e saiba quem a implantou no país).

Ao observarmos as performances de Getúlio (nas fotos, nos discursos do vídeo, do rádio) percebemos no quanto de teatralidade e encenação reveste-se o poder e seus discursos. Os gestos eufóricos, a tônica da sua linguagem, a postura de estadista... Tudo nos faz pensar que assim como os sentimentos são históricos, é possível que a gestualidade também seja. Ao vermos Getúlio discursar, é como se aquela gesticulação, aquele material sonoro e seus ritmos fizessem parte da produção estética e comportamental de uma determinada época... Fosse algo específico daquele contexto, embora possa ser “relido” num outro.

a identidade na entrada

Uma porta de vidro escuro dá acesso a 1ª sala de “Eu, Getúlio”. Adentrado o recinto, o leitor sente-se bruscamente transplantado para outro espaço-tempo. Essa percepção é provocada pelas ampliadas impressões digitais de Getúlio Dorneles Vargas - o cidadão. Documentos de identidade e fragmentadas imagens projetadas ao longo da sua vida também estão expostas. São fotografias sobrepostas, rostos que se transformam através de processos digitais - e que parecem dizer não apenas dos deslocamentos pessoais do sujeito, mas das identidades mutantes, em crise, sejam essas identidades do país ou do leitor.

Sérias ou risonhas, sombrias ou luzidias, estas imagens vão do teto ao chão, inscrevendo a assinatura do estadista que parece recepcionar o espectador. De alguma página, de uma cédula antiga... num documento qualquer... Conheço essa letra de algum lugar... É como se Getúlio passasse as luvas logo na entrada (essa sala - e somente ela - pareceu-me possuir um olor especial, inerente ao cenário. Segundo o guarda, a origem do cheiro tem a ver com o ar condicionado... ).

Nesse cara-a-cara com o “leitor”, Getúlio entrega-se. O cheiro do ambiente, a trilha sonora e as imagens denunciam o caudilho. Todos os nossos sentidos são acionados. Ele não tem nada a perder. Afinal, saiu da vida para entrar na história... Seu carisma é evidente. A profusão de fotos parece colocá-lo em movimento; os gestos do caudilho seduzem. Ícones do homem que instituiu o Estado Novo estão à vista: o charuto, o sorriso, os óculos, o chapéu, sua aliança, a cuia de mate...

Observa-se esse visual ao som do piano preto que pertenceu ao presidente - agora transformado em estatueta, uma das mais interessantes da mostra, sobre o próprio móvel. Acionado por computador, o instrumento entoa - ali no centro da sala - em bom volume, o repertório da era Vargas: Ernesto Nazareth, Villa Lobos, Mignone, Haroldo Lobo & Marino Pinto...

Não é brincadeira... Some-se a isso, objetos de uso pessoal e outras fotos - muitas imagens - do Getúlio filho-pai-marido-avô. Isso é só o começo... No final dessa sala há extratos do diário (1930-1942) exibidos numa pedra de mármore, numa movimentada projeção digital. Nesta, lê-se impressões que vão desde o gosto do gaúcho pela solidão até a falta de educação política dos brasileiros; ou mesmo as tentativas de definição, tipo essa: “adaptar-se quer dizer tornar a coloração do ambiente para melhor lutar”.

A segunda sala é menor. Ao adentrá-la damos de cara com um antigo móvel três-em-um (conjugado de rádio, toca-disco e TV) em cuja tela projetam-se imagens de filmes da campanha de 1950: “Uma vida a serviço do Brasil” e “Ele voltará”. Esses filmes apresentam performances inusitadas. Numa delas Getúlio discursa empolgado na Bahia, inaugurando nossa 1ª refinaria de Petróleo. Próximo a este vibrante móvel de madeira - um dos prediletos do presidente, há um fichário temático de discursos e pronunciamentos que repousa silenciosamente iluminado. Do lado direito da sala há uma réplica volumosa da torre de petróleo Ipiranga. Ela impõe-se na sua verticalidade metálica, dialogando com a virtualidade do documentário “Estradas” que movimenta-se ao seu lado.

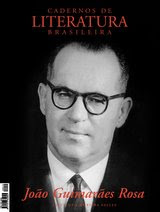

Recuando-se até o final deste espaço, encontramos um enorme livro virtual, aberto sobre a mesa. Com extratos da biblioteca pessoal de Vargas, numa projeção digital “folheada” pelo leitor, o livro registra dedicatórias tipo a do texto “Com o vaqueiro Mariano”: “A Getúlio Vargas - com sincera admiração e profundo respeito - oferece Guimarães Rosa. Rio, 1952”. Além do autor de Sagarana (1936), lê-se assinaturas de Manuel Bandeira, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Hollanda, dentre outros escritores e intelectuais.

Sob a mesa com o grande livro, uma vitrine - sobre a qual circulamos - exibe outros tomos de Getúlio. Imagem inusitada: livros vistos sob um piso de vidro iluminado (Vale lembrar que, assim como Juscelino e Sarnei, o homem do Estado Novo tornou-se, na década de 40, imortal da Academia Brasileira de Letras. Vale também indagar: seriam os diários, os discursos e/ou a “carta-testamento” suas obras-prima?).

a polifônica era Vargas

A terceira sala apresenta quase a mesma densidade sonora e visual da primeira. Composta de 4 “instalações”, ela possui um simpático banquinho no qual nos sentamos - inocentemente - seduzido pelos sons e imagens do lugar: um antigo rádio com transmissores da época e um imenso telão no qual vê-se, em preto e branco, o vídeo “O Brasil e o mundo na era de Getúlio”. São imagens fortes que contextualizam o cenário sócio-político, artístico e cultural da época. O espaço inunda-se de imagens e sons: um locutor informa que uma rádio européia anunciou o final da 2ª guerra (1945); um outro locutor diz que a imprensa russa “abriu fogo rasgado das suas baterias contra o Brasil”; Hitler toma o poder; craques do futebol jogam ao som de Carmem Miranda ou Billie Holiday... Enquanto isso, enquanto Getúlio esbanja - no telão - gestos de tesão pelo poder. Há outras duas “instalações” nessa sala - a menor da mostra: as inofensivas - e quase despercebidas - vitrines, nas quais exibem-se comendas e insígnias do gaúcho e uma instalação chamada “Getúlio e você”. Hora de devorar a esfinge...

O leitor lembra o banquinho no qual o visitante senta-se inocentemente? Pois bem. A maioria dos leitores que adentra a sala vai sentando, olhar fixo no telão, sem saber que a experiência de encarar a máscara o aguarda logo ali pelas costas. Não é fácil encará-la - do outro lado da vidraça - na sua impassível autoridade desafiante. Basta um giro de corpo, e a republicana máscara populista dialoga com a nossa anônima máscara republicana que, dentre outros fatos históricos, pode lembrar o final de Olga Benário nos fornos de gás de Hitler, ou ainda o atentado da Rua Tonelero, por exemplo.

Na sua mudez de máscara - signo da persona - ela parece lembrar que em meio a golpes, torturas e atitudes populistas daquela modernidade, alguns dos seus feitos são bastante atuais: o voto secreto, o direito ao voto para mulheres, a licença-maternidade, a jornada de 8 horas para o trabalho, instituição da carteira de trabalho e do salário mínimo... Quanta ambigüidade abriga uma máscara, ou melhor: de quantas máscaras reveste-se o poder e seus discursos?

A 4ª sala dialoga de forma coerente com a 3ª. Parece anunciar um novo clímax da narrativa. Na entrada, vários personagens que não constam do roteiro das três salas anteriores entram em cena: uma colorida coleção de anônimos, registrados como Getúlio, dialogam num imenso telão vertical - do teto ao chão - introduzindo uma alegre e colorida polifonia ambiental. Alguns dos personagens que aparecem no telão relatam os motivos pelos quais ganharam o nome de Getúlio; outros narram histórias ou acontecimentos nos quais suas vidas se cruzam com a do populista republicano.

No imenso telão vê-se risos e lágrimas, em meio às falas de cidadãos pertencentes as gerações de 40, 50, 60 e 70. São todos Getúlios. “Totem - Nós, Getúlios” - esse, o nome da instalação - dialoga com os muitos Getúlios (a maioria em branco e preto) que revestem as paredes. Nestas existem pequenos nichos envidraçados nos quais podemos contemplar, dentre outros: um texto psicografado pela profª. Ignez Varella, uma réplica da carta-testamento, a caneta, uma página de agenda e a arma.

O dourado revólver repousa sob pano - com dobras - fortemente avermelhado. Interessante observar ser esse um dos espaços observados com certa rapidez. As pessoas pouco se demoram ali e passam a contemplar as muitas fotos do presidente quando em vida. Mas heis que, na minha 2ª visita, uma moça fotografa o seu acompanhante ao lado da arma. Desvio subitamente o olhar, ao perceber a inusitada imagem do revólver diretamente apontado para a face esquerda do sujeito que, acredito, dar-se-á conta da cena por ele estrelada quando da revelação da foto (ela revelará o virtual poder das mulheres).

Lê-se, nessas paredes finais, a capa da revista Manchete de 30/08/54, cuja chamada anuncia “Os funerais de Vargas em São Borja”, mais uma capa de O Cruzeiro e uma outra da revista Aquis que indaga: “Quem matou Getúlio?” A porção da mídia expõe-se ainda nos anúncios da época - tipo aquele de Nutrion, que exibe um desses sujeitos que investem no culto ao corpo, ou o comercial do talco Palmolive, estrelado por um bela garota de acentuada cintura. “Fragmentos de uma época” é o título desse acervo que insere o presidente no panorama sócio-político, artístico e cultural dos anos 30-40-50. O metonímico discurso artístico é lido na capa de O homem e o cavalo, de Oswald de Andrade, e na bela fotografia emoldurada do autor paulista. De Villa Lobos, há uma charge; e do escritor Monteiro Lobato, a capa original de A chave do tamanho.

Noutro nicho, lê-se a página original da agenda de Getúlio no dia 23.08.54. Lá está escrito, sem qualquer embaraço, um pequeno texto. Nele o presidente diz esperar que os militares mantenham a ordem, e que ele possa tirar uma “licença”. Anuncia em seguida: “Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver” - são as palavras finais, escritas antes da madrugada de 24 de Agosto.

Simpática e quase despercebida é uma cabine para gravação de depoimentos em vídeo. Com um banquinho, boa iluminação e equipamento simples, ela expõe um anúncio sugerindo ali apresentar-se pessoas que saibam alguma história ou piada, conheçam algum poema ou disponham de objetos que lembrem Getúlio... Durante o tempo que estive no local nenhum narrador ocupou a cabine.

ele queria ser Jesus?

Quando saía desta sala, um sujeito que acabara de vislumbrar o manuscrito da agenda de Getúlio disse-me ser tudo falso. Meio espantado, dei atenção às suas justificativas que tinham na morte de PC - Paulo Cesar Farias - e a namorada seus objetos de comparação. Referindo-se ao ex-assessor de Collor, perguntou-me ele: “Você acha que Susana o matou e depois suicidou-se?” Respondi que não. Ele, exaltado, retrucou: “E então? Como é que um homem inteligente e poderoso como esse ia se suicidar? É tudo teatro!”

Percebi ser seguido por meu interlocutor ao adentrar a Sala ministerial. Nesta, uma imensa mesa central exibe - demarcada - a pasta de cada ministério. 12 cadeiras postas em redor dialogam com a cadeira - reclinada, de 2 braços - situada à cabeceira da mesa. Sobre esta, algumas esculturas de tamanho médio; sob o teto, lustres iluminando de amarelo o recinto meio sombrio. Os móveis estão cercados por uma corda escura, impossibilitando o assento de algum possível “novo ministro”.

Pela amplitude do espaço, pelo tom solene do ambiente e pela quantidade de pessoas ali paradas, percebe-se que as pessoas adoram observar a sala. Elas demoram-se nas observações, circulam e conversam distraidamente. Aliás, por aqui há sempre alguém falando, contando histórias, fazendo observações. É também comum encontrarmos uma mesma pessoa que já esteve várias vezes naquele espaço, onde vemos rostos nostálgicos, expressões às vezes emocionadas. Um desses rostos anônimos afirma que “antes de GV nada havia no país”. E conclui: depois “os militares destruíram tudo”.

Ergo os olhos e percebo o colorido teto. Um anúncio avisa que, apesar dos retoques, sua decoração é original. Nesta destaca-se uma enorme composição que evidencia Baco e Ariadne. Tentei entender o que faria o Deus do vinho por sobre a mesa - e as cabeças - daquela República. Pensei na porção dionisíaca e labiríntica aflorando nos corpos do poder... Seria isso, vovô Nietzsche? O que acharia disso tio Ulisses?

Meu interlocutor, ainda descrente do suicídio de Vargas, aproxima-se ao ver-me contemplando A pátria - uma imensa tela de 1919, pintada por Pedro Bruno, apresentando o nascimento da República no Brasil. Situados atrás da cabeceira da mesa e de sua principal cadeira vazia, eu e a tela servíamos como interlocutores para o cidadão que se apresentou como natural de Vitória. Ao observar as 12 cadeiras em volta da mesa (e até manusear a pasta do ministério da marinha), o cidadão sentiu-se desconfortável: percebeu na dúzia de assentos uma possível alusão aos apóstolos do filho de Deus. Religioso, meu efêmero interlocutor, apesar de saudoso, foi intensamente implacável com aquela República. “Ele queria ser Jesus?” - foi a última frase que escutei antes de subir para o 2º piso da mostra.

o palácio e a ventura republicana

Segundo informou-me a baiana Alzenir Alves Serpa - funcionária do Museu da República -, o 1º piso (“Eu, Getúlio” e a sala ministerial) do atual Palácio do Catete era destinado aos despachos e ações de trabalho. A parte nobre - espaço destinado às recepções e festividades - ficava no 2º piso; enquanto o 3º andar era a parte íntima da família presidencial. Nele Vargas residia naquela madrugada de 1954.

O antigo Palácio Nova Friburgo foi construído entre 1858 e 1867, tendo como arquiteto Gustav Waehneldt. O café e o trabalho escravo eram as duas riquezas do primeiro proprietário do palácio - o barão de Nova Friburgo. Homem rude, rico e muito viajado, o barão tinha nas viagens um meio de educar-se. A viagem e sua pedagogia instauradora da diferença... Destas viagens, o barão trazia louças, espelhos e objetos de arte, transportados em navios oriundos basicamente da Europa. Como o mar do Flamengo era bem mais próximo ao Catete e o barão possuía muitos escravos, dá para ver que tudo consistia numa operação simples e duradoura.

Adentrar os compartimentos do Palácio é uma aventura fascinante. A suntuosidade do ambiente e a conservação dos móveis e mobílias tornam a empreitada digna de um “acontecimento”, para a vida de nossa retinas tão fatigadas. Haja imagens e reflexos e reflexões... A viagem começa pelo 2º piso. Uma capela decorada com motivos religiosos e telas de São Sebastião e Santa catarina, recepciona o leitor. Este irá depois perambular por 6 salões fartamente decorados com motivos, mobílias e objetos de arte oriundos, principalmente, da França e da Itália.

O salão de banquetes é o ambiente predileto do visitante. Local onde ele permanece, nesse piso, por mais tempo. Lá, a mesa continua posta com sua louça republicana de cores azul e branca. De Deodoro a Getúlio, todos fartaram-se por aqui. Amplia o tom de nobreza do ambiente a sintomática tela “Foi num dia triste”, de Antônio Parreiras, cuja influência italiana “defendia uma arte fundada nas manchas de cor”.

Do teto desse salão, numa decoração colorida, a deusa Diana a tudo contempla, com olhos que parecem ainda caçar algo perdido por sobre as cadeiras - ora vazias - daquela mesa. Mas bom mesmo é contemplar a imensa cristaleira, encomendada na França pelo barão de Nova Friburgo. Imponente, o móvel guarda relíquias pertencentes a vários presidentes que habitaram o palácio.

Na entrada do 3º piso o leitor é bem recepcionado: “O Sr. pense, o Sr. ache. O Sr. ponha enredo” - diz a citação do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. É o texto do escritor mineiro que abre a exposição “A ventura republicana”. Aqui, painéis de políticos como Silva jardim e Deodoro da Fonseca nos encaminham a uma sala - ao som de “Língua” (Caetano Veloso) - na qual lê-se textos de vários autores brasileiros. Um dos mais destacados é esse da Hilda Hilst: “de cima do palanque, de cima da alta poltrona estofada, de cima da rampa, olhar de cima”. Lima Barreto não deixa por menos: “A rainha da Inglaterra reina mas não governa. No Brasil, os presidentes da República reinam e governam”.

As salas seguintes apresentam muitos objetos, retratos e esculturas de ex-presidentes. Algumas, meio pesadas não só no bronze, mas principalmente nas suas fisionomias de poder. Há nestas salas uma “mixagem” de várias vozes da Bíblia e do Brasil, com destaque para: Pero Vaz de caminha, Glauber Rocha, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Cruz e Sousa e habitantes de Canudos, dentre outros. Vem de um destes últimos uma das frases mais instigantes, de 1897: “A República não está na Bíblia”. Depois de atravessar várias salas e até um túnel artisticamente produzido, retomamos novamente o objeto dessa escritura: “O chefe”. “O pai dos pobres”. “O escravo do povo”. Ele - Getúlio. Na sala ouve-se, sintomaticamente, Carmem Miranda cantar: “Alô, alô, responde se gosta de mim de verdade...” Mara-vilhoso!

Perambulamos por um corredor em direção ao último espaço do museu: os aposentos do Presidente. O local onde há exatos 45 anos ele “escolheu” a hora e o gesto. Na entrada ouve-se uma voz grave que lê a carta-testamento, com trilha sonora de fortes efeitos especiais. O ambiente possui iluminação tênue, de tons amarelados. Alguém reclama da luz... Uma imensa reprodução da fotografia de Getúlio e Roosevelt (ex-presidente dos EUA), em Natal, 1943, recepciona o leitor. Essa imagem potiguar é a única tela no quarto do Presidente. A decoração é simples; o ambiente tem ar austero. A mobília é até um pouco rústica, se confrontada com a suntuosidade dos salões do 2º piso, e mesmo com o design mobiliário da época. Isso também parece confirmar a doxa: Getúlio morreu pobre.

O quarto do suicídio. Alguns permanecem por mais tempo por aqui. Repito o gesto de um senhor emocionado e toco o colchão. Atento para uma senhora que conversa com o filho, e repete para mim o que acabara de mencionar: “Ele ofereceu o sangue por nada”. Quando me vê anotando sua fala, explica-se: “Porque os que estão no poder não deram continuidade ao que Getúlio começou”. Uma jovem paulista informa vir sempre ao local. Diz que herdou da mãe a paixão por Getúlio, e que aprendeu a amá-lo lendo O tempo e o vento, do Érico Veríssimo. Sugere, repetida vezes, eu ler a obra do escritor gaúcho.

Neste espaço estão os ícones mais fortes do museu: a camisa - de listras brancas e cor de vinho - ainda ostenta a mancha de sangue no bolso por sobre o peito; um mine-holofote de luz amarelada focaliza um vitral no qual vê-se, de pé, a bala sobre macio tecido vermelho. Um discreto - e quase escondido - Coração de Jesus a tudo observa na sua doce contemplação. E a gente vai ficando. Permanece no ambiente um tempo maior que o previsto... Vai tocando, olhando, perambulando pelo quarto. Parece haver nos que ali se demoram uma busca. Como se a permanência trouxesse uma senha, informasse algo que buscamos e não sabemos exatamente o que seja.

alamedas populistas

Ainda com Getúlio na retina, no ouvido e na pele, passeio pelas alamedas do Palácio do Catete, onde Jô Soares lançou este ano O homem que matou Getúlio Vargas. Lembro do horário eleitoral no qual políticos do PTB - herdeiros do legado do caudilho de São Borja - relembram seus feitos.

Perscruto, no passeio pelas alamedas - do palácio e do olhar alheio - os diversos tipos que circulam pelos jardins neste final de tarde, pós data de nossa Independência. Dois violeiros entoam o velho Lula Gonzaga, num banquinho solitário; noutro, uma garota confere seus cartões com endereços de agenda; babás pilotam coloridos carrinhos de bebês... Velhinhos contemplam o quieto lago poluído, as altas palmeiras republicanas, sob o mudo olhar dos guardas imóveis.

Ambiente arborizado, pouco barulho e uma grande vantagem: pouquíssima possibilidade de assalto. As luzes acendem e as pessoas continuam adentrando as alamedas do Palácio. São passantes de todas as classes e idades, que apenas contemplam enquanto caminham. Como o tempo, eles não param. Lembro da professora e ensaísta Beatriz Resende: qual seria o desejo de um político ao implantar o núcleo do seu poder num bairro popular como o Catete? Aqui Getúlio continuará eternamente próximo de duas coisas que tanto amou: as marcas do poder e do povo - destinatário de sua carta-testamento. Nesta, lê-se no final: “Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. ...saio da vida para entrar na história”. Ao entrar, transformou-se na própria.